180 anni fa: Napoli – Portici, la prima ferrovia italiana

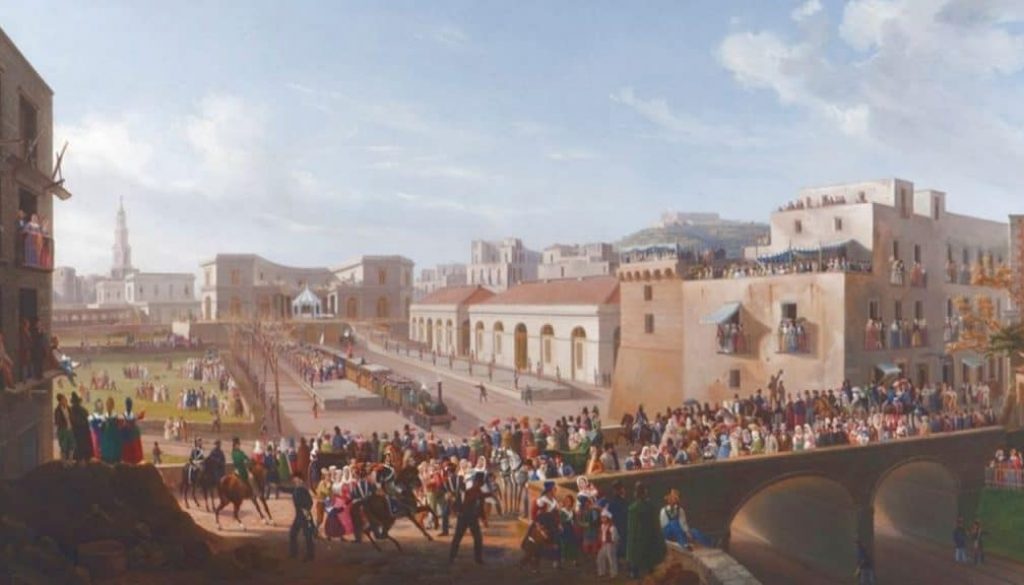

Lunga appena 7 chilometri e 640 metri, il 3 ottobre 1839, veniva inaugurata la prima ferrovia italiana: la Napoli – Portici, 180 anni fa.

Sotto il Regno delle Due Sicilie, il re Ferdinando Borbone diede inizio al lungo capitolo della storia ferrata italiana. Il 3 ottobre del 1839, 180 anni fa, veniva inaugurata la prima tratta a doppio binario che collegava Napoli a Granatello di Portici.

Un tratto di soli 7 chilometri ma che era solo la parte iniziale di un progetto ben più ampio.

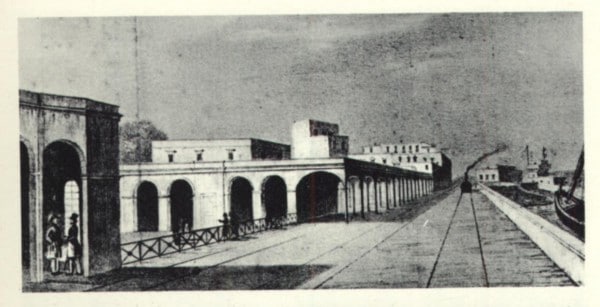

La ferrovia infatti, progettata dall’ingegnere francese Armando Giuseppe Bayard de la Vingtrie, si prefiggeva già di raggiungere Nocera e Castellamare.

Il primo tratto, la Napoli – Portici, venne realizzato in soli 13 mesi. A quel 3 ottobre 1839 seguirono poi il prolungamento a Castellamare di Stabia, il 1° agosto 1842, la tratta Napoli – Caserta il 20 dicembre 1843 e, appena un anno dopo, la ferrovia raggiungeva già Pompei e Nocera su uno sviluppo complessivo di 40 chilometri.

Successivamente la posa di nuovi binari subì un rallentamento, fino ad arrestarsi a Sparanise, circa 48 chilometri a nord di Napoli, mentre a sud ci si arrestò a Salerno, circa 55 chilometri.

Fra il 1846 e il 1855, il governo borbonico rilasciò ulteriori concessioni, come il prolungamento da Nocera a San Severino e Avellino, la Ferrovia delle Puglie e quella degli Abruzzi.

Mentre ci si avvicinava all’Unità d’Italia, l’ampliamento ferroviario previsto dal governo borbonico si sviluppò di soli 110 chilometri che, però, alla proclamazione dell’Unità stessa, non erano ancora utilizzati.

Nel frattempo anche gli altri Regni italiani avevano iniziato la costruzione di linee ferrate; lo Stato Pontificio, sotto la guida di Papa Pio IX, portò a compimento la Roma – Frascati (1856), la Roma – Civitavecchia (1859) e la ferrovia Pio Centrale (1866), che collegava Roma ad Ancona.

Il Ducato di Lucca inaugurò, nel 1845, la tratta Lucca – Pisa; il Granducato di Toscana iniziò nel 1838 la costruzione della Leopolda, fra Livorno, Pisa e Firenze e nella seconda metà del XIX secolo vantava già una rete ferroviaria considerata la terza per estensione in Italia con l’aggiunta della linea Maria Antonia, che collegava Firenze, Prato e Pistoia, e la linea Centrale Toscana, che collegava Empoli a Siena. Il tutto mentre erano già allo studio i collegamenti fra Firenze – Chiusi e Firenze – Bologna.

Più a nord, nel Regno Lombardo Veneto, ragionando sullo sviluppo di una linea ferrata che collegasse Milano con Venezia, nel 1842 si inaugurava la tratta Padova – Mestre, quattro anni dopo le tratte Padova – Vicenza e Milano – Treviglio; nel 1854 il tratto Verona – Coccaglio e nel 1859 la tratta ferroviaria del Brennero, che collegava Verona a Bolzano.

Il Regno di Sardegna nel 1844 dispose la costruzione della Torino – Genova grazie alla quale, nel dicembre 1853, si inaugurava la galleria di valico dei Giovi (3265 mt.), attivata nel febbraio successivo. Nel 1859 il Piemonte aveva collegato le frontiere di Svizzera e Francia con quella Austriaca e con le linee del Regno Lombardo – Veneto.

Alla proclamazione dell’Unità d’Italia, nel 1861, il paese vantava già una rete ferrata, seppur frastagliata, di circa duemila chilometri. Solo nel 1870, appena nove anni dopo, si poteva già vantare un vero e proprio collegamento quasi continuo da nord a sud.

Ma tutto ebbe inizio da quel 3 ottobre 1839, con l’inaugurazione di quella breve tratta fra Napoli e Portici.

Ed è davvero paradossale che, considerato il breve lasso di tempo trascorso dall’inaugurazione della prima strada ferrata del mondo, la Stockton & Darlington Railway, in Inghilterra, nel 1825, questa ricorrenza storica sia oggi, dopo 180 anni, così poco considerata.

Solo Google (tanto di cappello), oggi ce lo ricorda.

Il mio breve, sicuramente impreciso, excursus storico sulle origini di quello che è oggi il sistema di trasporto pubblico universale più diffuso e funzionale del Mondo, su cui l’Italia stessa punta notevoli investimenti per un suo continuo ampliamento (non proprio eguale su tutto il territorio nazionale, ma questa è un’altra storia), meriterebbe senza dubbio una maggiore valorizzazione proprio da quell’Italia che, paradossalmente, oggi sembra essersene quasi del tutto dimenticata.